Chapitre 10 – Le premier émetteur

Page 54 de l'ouvrage

Construire un émetteur, puis constater que, soudain, il devient possible de transporter musique et voix d’un endroit à un autre via les airs, constitua un instant jubilatoire.

Je m’appropriai ce moment de magie comme une sorte de revanche sur mes lacunes technologiques, sur l’impalpabilité du phénomène et sur la victoire de ma débrouillardise.

Cette analyse fort prétentieuse me dopa totalement et me permit d’aborder mon adolescence avec quelques certitudes et un aplomb qui m’autorisait parfois à me comporter en chef de bande.

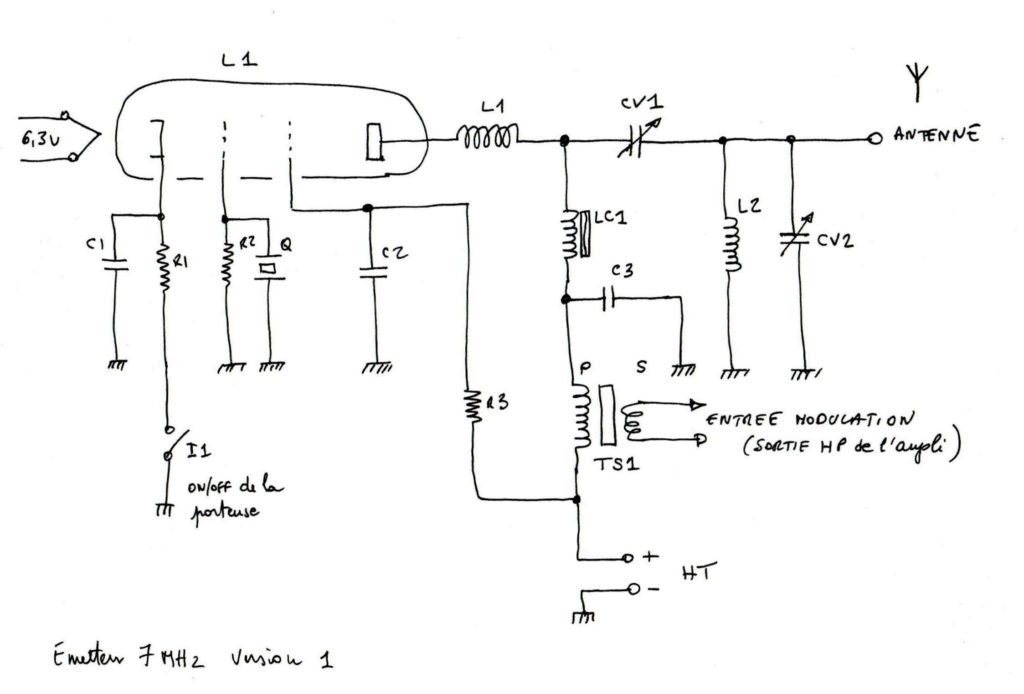

Parmi les schémas relevés dans le Haut-Parleur magazine, je choisis celui qui me paraissait le plus simple à réaliser et dont j’avais bien identifié chaque composant.

A l’origine destiné à une émission en télégraphie pure, donc sans possibilité de modulation, j’apportai les modifications nécessaires, d’après moi, pour le transformer en petit émetteur de radiodiffusion.

Le schéma définitif fut une synthèse sans doute approximative des conversations entendues lors des échanges entre radioamateurs sur le BC342, des conseils de mon « prof » de chez Radio MJ et d’une intuition toute relative…

Difficile d’imaginer un schéma plus basique…

J’avais remplacé le manipulateur morse qui aurait dû prendre place entre la cathode de la 6L6 et la masse, par un interrupteur de mise En/Hors service de l’émetteur validant ou non la circulation de la haute tension dans le montage. L’accord de la bobine de sortie réclama un peu d’attention, mais le feeling aidant, le comportement de l’émetteur fut optimisé correctement.

Mon cousin et moi ne disposions d’aucun appareil de mesure.

Nous aurions d’ailleurs sans doute été bien en peine d’en comprendre les usages, tant les faces avant des équipements que nous croisions au hasard de nos visites chez les revendeurs de surplus, nous paraissaient encombrées de boutons, galvanomètres et légendes à la terminologie hermétique à nos esprits…

Mais nous avions assimilé de A à Z l’usage du multimètre Métrix MX453. C’était mon couteau suisse à moi !

Je lui dois beaucoup tant dans la réussite de mes dépannages d’amplificateurs BF que pour le contrôle de mes montages divers et variés.

Tous les « bricoleurs » en électricité ou en électronique connaissent cet appareil.

Le contrôle des tensions, des courants et de la continuité d’une liaison câblée constituent des atouts universels pour qui met ses mains dans le cambouis. Robuste, fidèle et d’une grande simplicité d’emploi, voilà un équipement qui a sa place au Panthéon de la mesure !

Élément fondamental dans la réalisation d’un émetteur de conception simple : le quartz. Il détermine la fréquence d’émission et garantit la stabilité quasi absolue de cette dernière. La série FT243, toujours issue de l’industrie US Army en avait fabriqué des millions ! Tous les magasins en possédaient des stock par milliers et il est encore très simple de s’en procurer en 2018. Les fréquences s’échelonnaient globalement entre 6 et 9MHz au travers de plusieurs centaines de canaux. Ce quartz fut fabriqué par plus de cinquante constructeurs, parfois à l’extérieur des Etats-Unis, sous licence. Cette série constitue un vrai thème de collection.

Pour avoir une chance de communiquer avec un radioamateur, il fallait que l’émission intègre la bande des quarante mètres délimitée entre 7 000 et 7 100kHz.

Ce ne fut pas si simple de trouver dans un quartz une fréquence située dans ce faible créneau. Mais en chinant bien…

Dans cette série la fréquence de 7 050kHz correspond au canal 325.

Parmi les découvertes surprenantes et inexpliquées en l’état de mes connaissances, la boucle de Hertz tint un moment la première place.

Imaginez un peu : on relie les deux pôles d’une ampoule d’éclairage de bicyclette avec un fil de cuivre de bonne section formant une ou deux spires. Comme court-circuit électrique on ne fait pas mieux !

Et pourtant, en approchant cette spire de celles constituant le bobinage de sortie de l’émetteur, on parvient à obtenir l’éclairage de l’ampoule !!!

Pas une petite lueur, non, une véritable lumière aussi puissante que celle fournie par la dynamo de mon vélo.

De quoi vraiment y perdre le peu de latin appris avec le prof du collège.

Au moins, c’était simple à construire… Beaucoup plus simple que d’en expliquer le fonctionnement.

J’avais réalisé la spire de cette boucle avec du fil de cuivre issu d’un secondaire 6,3V d’un gros transformateur d’alimentation HS que j’enroulais autour d’un tube en ferraille qui traînait dans le garage de mon oncle.

Deux soudures plus tard, la boucle de Hertz était opérationnelle et nous permit d’ajuster les accords du transformateur HF de sortie de l’émetteur en nous assurant que les watts arrivaient bien jusqu'à l’antenne.

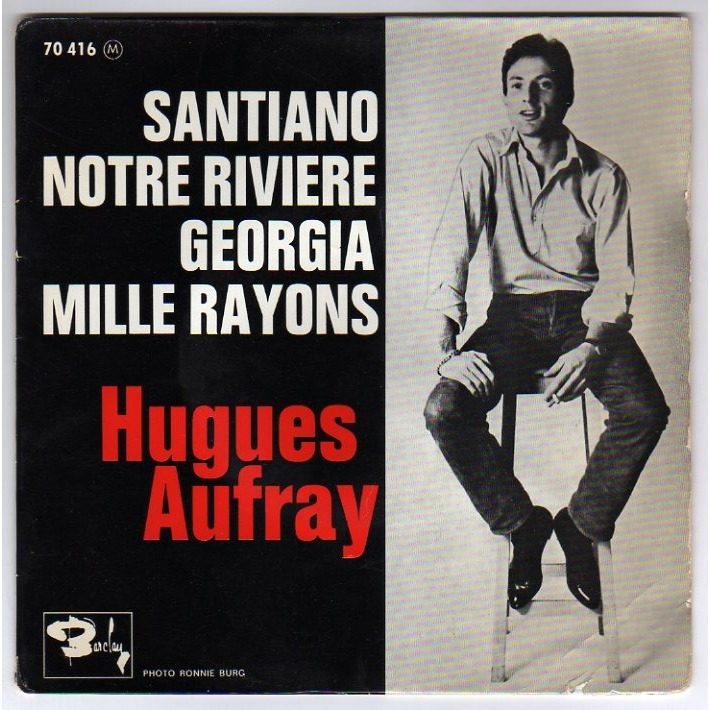

Le premier son diffusé par cet émetteur fut le fameux Santiano du chanteur de folk Hugues Aufray (1961).

Non par hasard. Certes il faisait partie de la discothèque de ma cousine, mais j’écoutais déjà ce chanteur en boucle lorsque j’avais la chance de me retrouver face à un électrophone.

J’appréciais particulièrement ses reprises et arrangements des textes et mélodies de Bob Dylan dont il parvenait à transmettre l’émotion et aussi le caractère rebelle et contestataire de l’auteur.

La Fille du nord, Les temps changent, Dieu est à nos côtés, N’y pense plus tout est bien, Le jour où le bateau viendra et le fameux Cauchemar psychomoteur à l’engagement explicite...

Santiano passa intensément pendant les premiers essais de l’émetteur ; des dizaines de fois.

Tant de fois, qu’encore aujourd’hui, lorsque la chansonnette passe en radio, les images de ce moment de ma vie réapparaissent, à peine altérées par les années qui m’éloignent pourtant irrémédiablement de ces précieux instants.

Cette marque de postes à transistors était connue pour la qualité et la fiabilité de ses différents modèles de récepteurs.

Le 780, commercialisé à partir de l’année 1962, possédait la bande des ondes courtes, comme la plupart des Transistors de l’époque, mais surtout disposait d’un petit galvanomètre indiquant la force relative du signal reçu, essentiel pour mener à bien nos réglages.

Le plus difficile, dans nos essais était d’obtenir régulièrement l’autorisation de ma tante afin de disposer de son poste de radio, puis de le sortir de la maison, puis du jardin pour aller jusqu’au petit bois contrôler que l’émission était toujours audible ! Négociation, démonstration de notre génie, tout fut bon pour la convaincre. Et lorsque nous avions quelque chose dans la tête, on ne l’avait pas au pied, concluait-elle, en finissant par lâcher prise devant nos harcèlements à répétition.

L’indicateur de la force du signal nous fut précieux pour estimer la portée de notre émetteur et peaufiner les régales de celui-ci dans des conditions réelles du rayonnement du couple émetteur/antenne d’émission. Le constructeur avait baptisé cette fonction, le RADICATOR, jargon obéissant à la compression basique des mots Radio et Indicateur.

Les pastilles de microphone à charbon équipaient quasiment tous les combinés téléphoniques de l’époque.

Ils avaient l’avantage de restituer un signal électrique élevé, par rapport aux autres types de microphones.

Leur fidélité était vraiment limitée à la courbe de réponse de la voix (entre 200Hz et 3kHz environ) et, parfois, les granulés de charbon s’amalgamaient entre eux provoquant un affaiblissement du niveau sonore et une distorsion très importante.

Il suffisait alors de les tapoter pour dissocier les agglomérats et tout rentrait dans l’ordre.

Il était facile d’en dérober quelques-uns en dévissant la protection en ébonite du combiné téléphonique.

Aucun fil à dessouder ni même à dévisser, les contacts s’établissaient par la simple pression de la pastille sur des lamelles à ressort.

Si les qualités électriques de la pastille téléphonique à charbon comme le prix s’avéraient imbattables pour notre usage, il n’était pas simple de le tenir en main ni même d’y raccorder les 2 fils de liaison.

Je bricolai un support en carton rigide où la pastille était collée sur la partie supérieure à l’aide d’un ruban adhésif.

Un manche de râpe à bois ou de lime fit l’affaire pour une bonne prise en main, fixé de la même manière sur la partie inférieure de la forme en carton épais.

Les fils étaient tenus par du chatterton, car la soudure à l’étain ne « prenait » pas sur ce matériau.

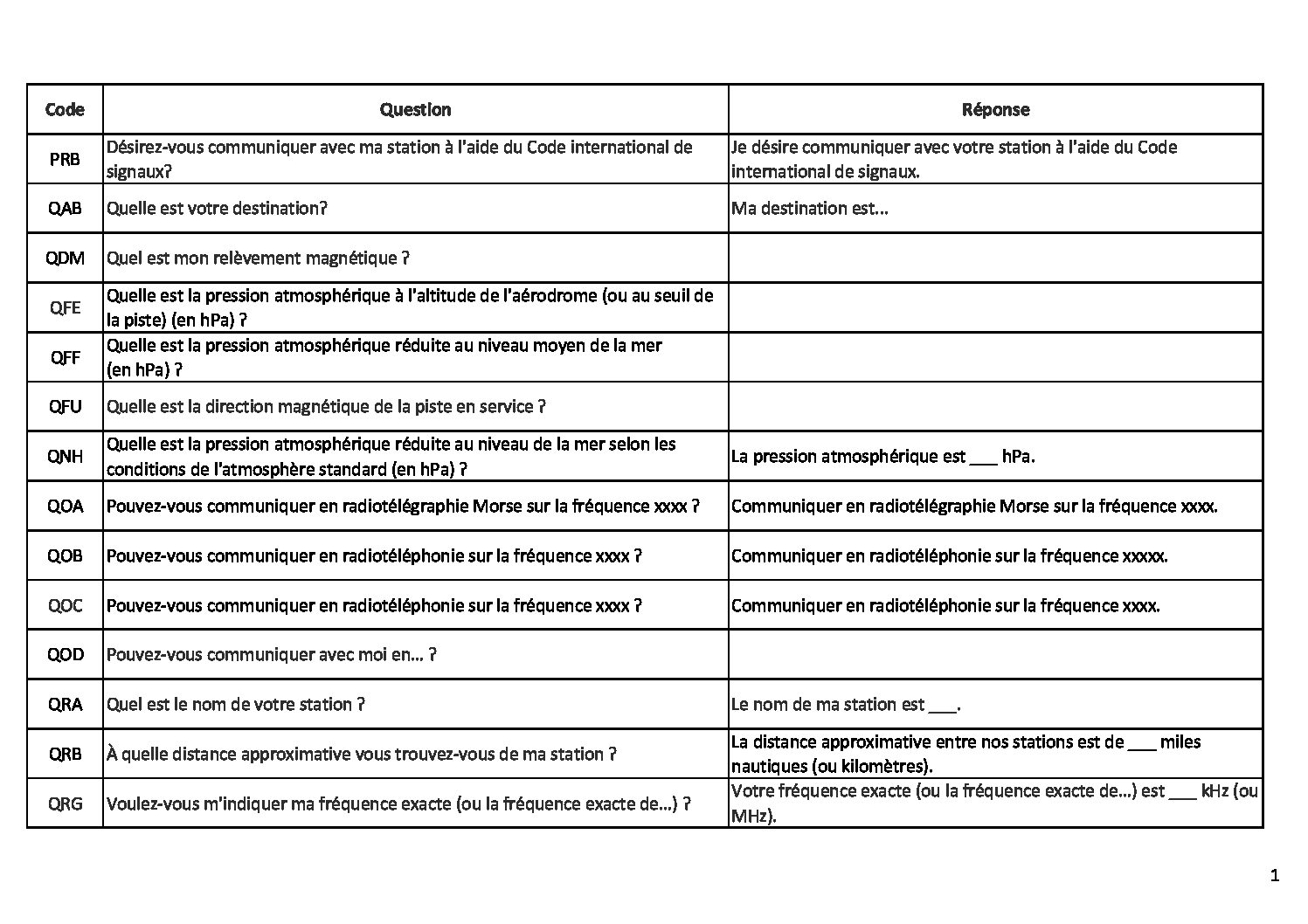

Le code Q

Ce jargon technique est assimilable assez rapidement, surtout lorsqu’on passe ses nuits devant un récepteur de trafic à écouter les radioamateurs…

Il est constitué de 3 lettres commençant toujours par la lettre Q (comme Question), d’où la pratique d’un langage rapide et précis et d’une passerelle s’affranchissant des barrières de la langue (signification universelle).

Il permet aussi un lever de doute quant à une éventuelle ambiguïté des questions, un atout fondamental pour certains types de liaisons radio (navigation maritime ou aérienne, par exemple).

A chaque question posée correspondait toujours une réponse codifiée avec le même mot.

Ainsi : à la question : « QRA (quel est le nom de votre station) ? », l’interlocuteur répond « Mon QRA est F6XXX », par exemple.

Quelques exemples des termes du code Q sont reproduits dans le tableau ci-après.

On y retrouve le code Q de 3 lettres, la question à laquelle il correspond, ainsi que le libellé de la réponse à initier, complété des éléments particuliers de la station.

Notes et références

- Schéma de l’émetteur à base de la lampe 6L6 :

Reconstitution de l’auteur d’après des traces de documents originaux de l’époque et de la mémoire… - Multimètre Métrix MPX453 :

Cliché et collection de l’auteur.

Page internet proposant la notice d’utilisation complète du multimètre Métrix MX453 : accessible ici © site web Bricovidéo. - Image du quartz de valeur 7050kHz proposée à partir de la page internet : accessible ici © site web ICP Electronic.

Page internet d’un site présentant les différents modèles de quartz de la série FT243 : accessible ici © site web club-des-collectionneurs.com - Boucle de Hertz :

Cliché et collection de l’auteur. - Pochette du disque vinyle Santiano, 45 tours d’Hugues Aufray :

Cliché et collection de l’auteur.

Lien audio vers le titre Santiano de Hugues Aufray (enregistrement studio de 1961) : accessible ici

Page internet d’un site présentant la discographie vinyle 45 tours et les clichés des pochettes d’Hugues Aufray : accessible ici © site web Encyclopedisque - Récepteur à transistors Pizon Bros 780 :

Clichés proposées sur le forum du club Radiofil, sur un fil de discussion initié par « Jeannot » et daté du 3 juillet 1980.

Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Page internet proposant les caractéristiques et des documents relatifs au récepteur Pizon Bros 780 : accessible ici © site web doctsf.com - Pastille de microphone à charbon :

Clichés proposées à partir d'une page du site internet : accessible ici © Sonelec.

Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur. © Rémy – Sonelec.

Page internet indiquant le principe de fonctionnement d’un microphone à charbon : accessible ici © Wikidedia. - Code Q : document et tableau établis par l’auteur, à partir des éléments et informations proposés à partir de la page internet : accessible ici © wikipedia.

Fichier complet (pdf) de la terminologie normative du code Q, version maritime, suivant l’Union Internationale des Télécommunications, section Radio (UIT-R) : accessible ici © UIT.R (Recommandation M.1172).